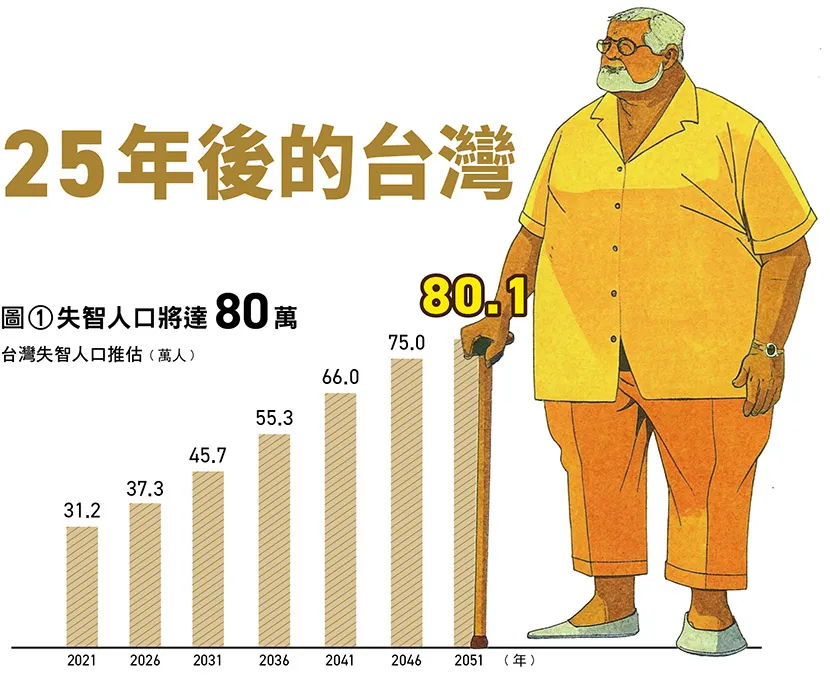

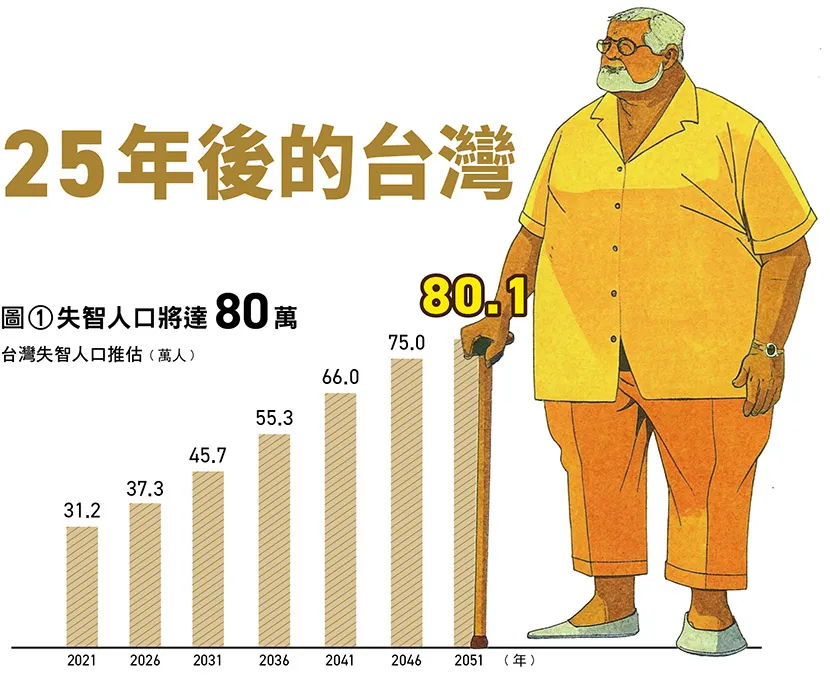

25年後,你在哪裡?過著什麼樣的生活?依照台灣失智症協會數據,25年後台灣失智人口約80萬人,相當於每100人當中,有近4人失智。到那時候,你我恐怕都會因為失智症而受苦。你可能是患者、可能是照顧者,即使你很幸運,父母或自己都沒有失智,在長照需求逐年增加下,「你繳的稅,也將有很大一部分會用在長照上,」前台大醫院影像醫學部兼任主治醫師、腦科學家曾文毅直言。

由於台灣的失智人口增加速度驚人,曾文毅用模型推算出一個值得注意的數字:台灣失智人口成長速度,是全球的1.5倍。

依據台灣失智症協會估算,台灣失智人口從2021年起的30年間,平均每年多出1.63萬人。

若照人口比例放大到全球,相當於每年多508.6萬人,但國際失智症協會(ADI)估算,到2050年全球將有1億5,200萬人失智,換算每年增加340萬人。兩者相除即得出1.5倍的差異。

「這個結果並不讓我意外,」他說,相較於全球,台灣本就是較高齡的社會。關鍵是能不能理解數字背後的意義與嚴重性。當我們比其他國家老、失智人口增速又比較快,衝擊全球的「失智海嘯」,可能在台灣掀起更猛烈的巨浪。

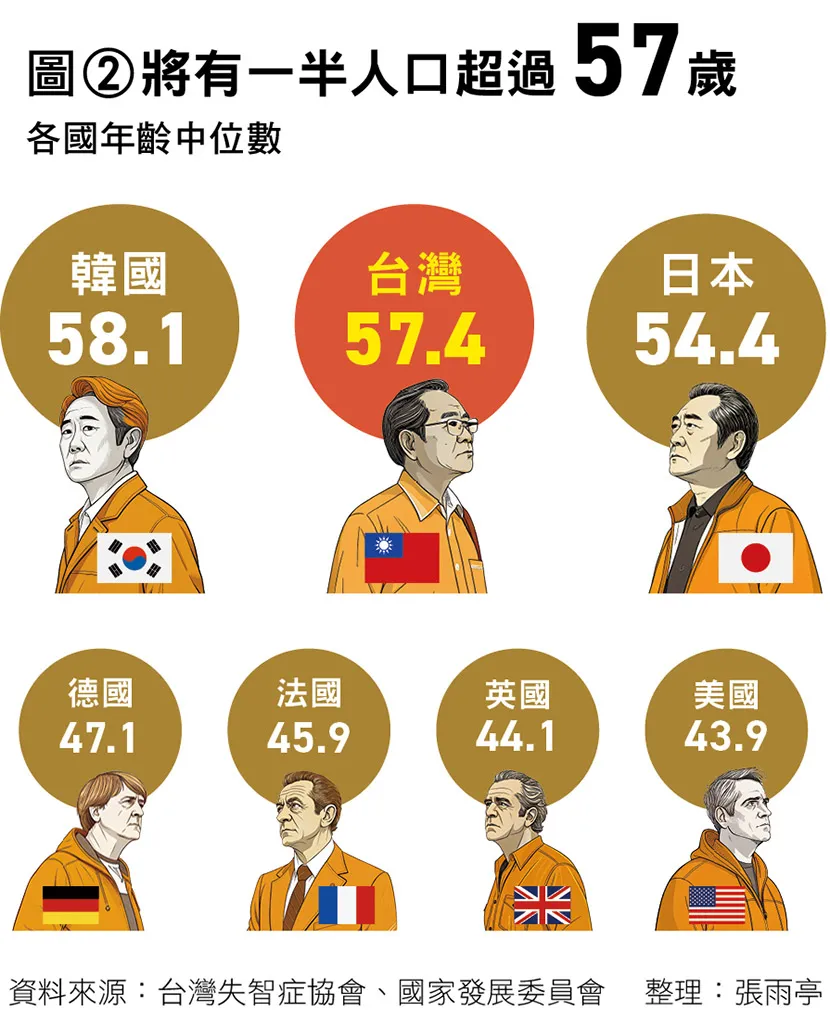

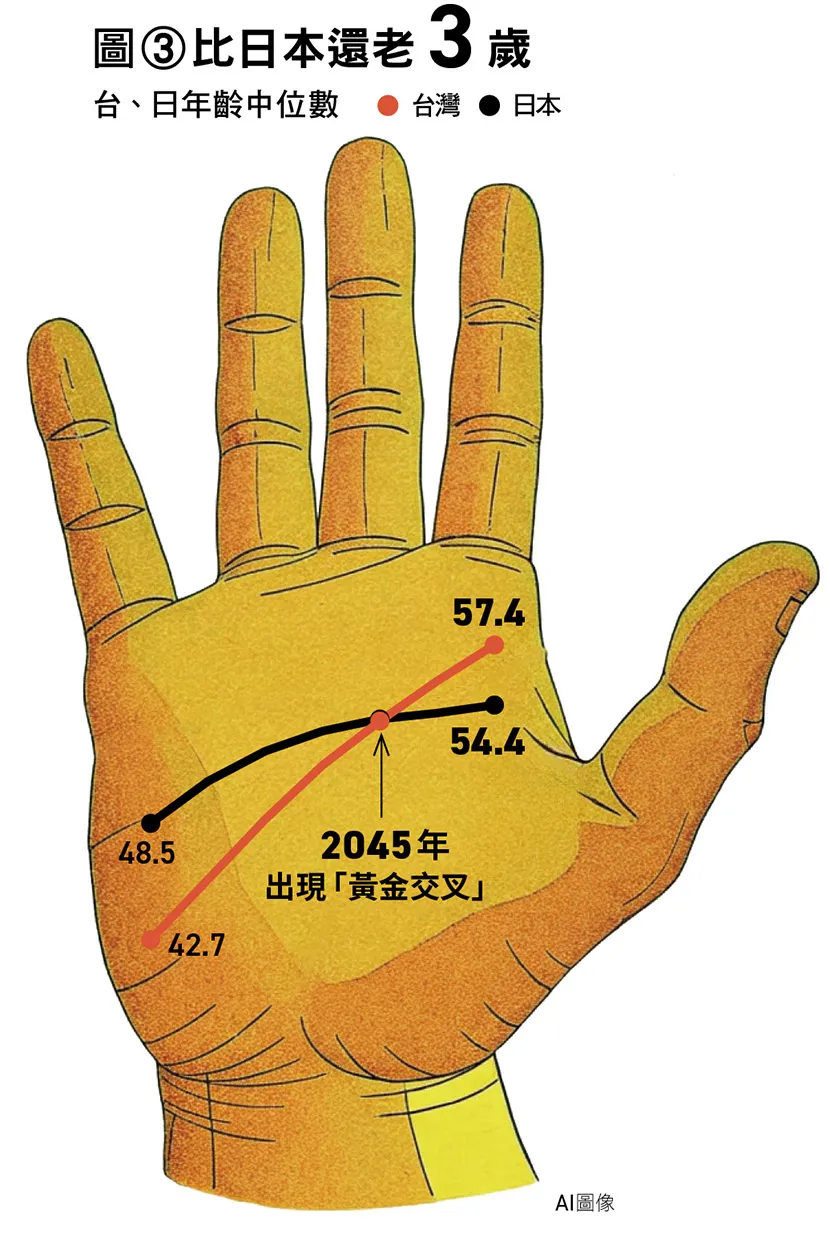

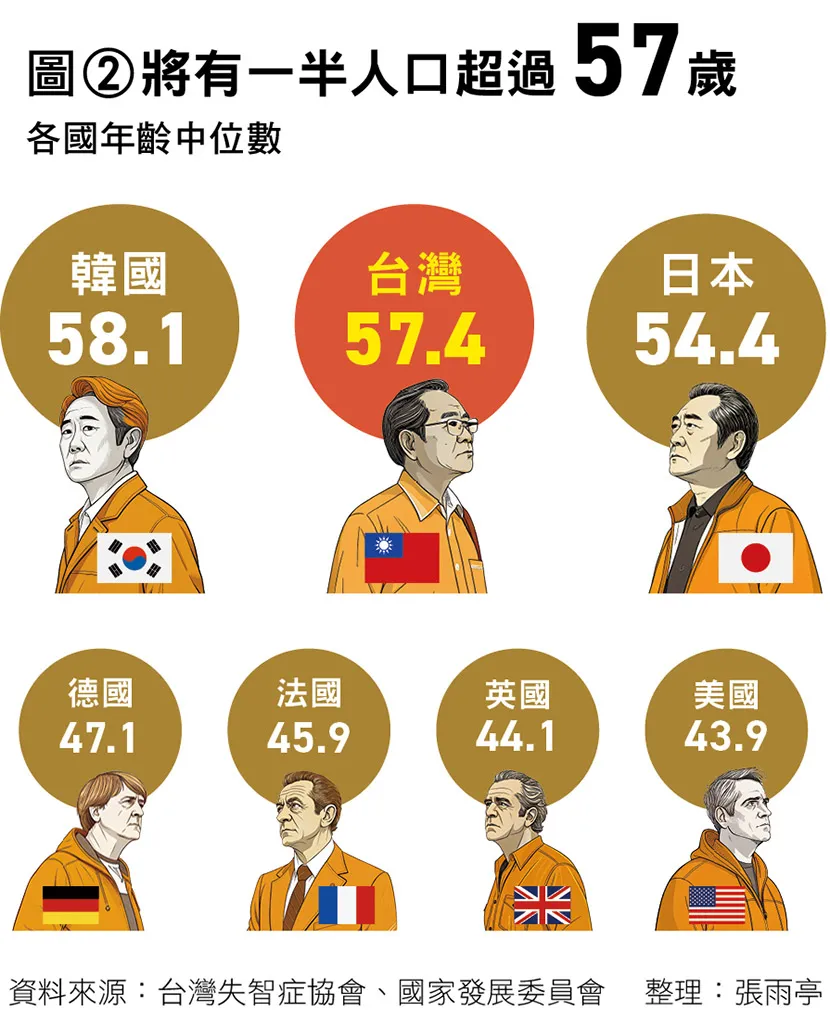

25年後,台灣人口比日本更老!

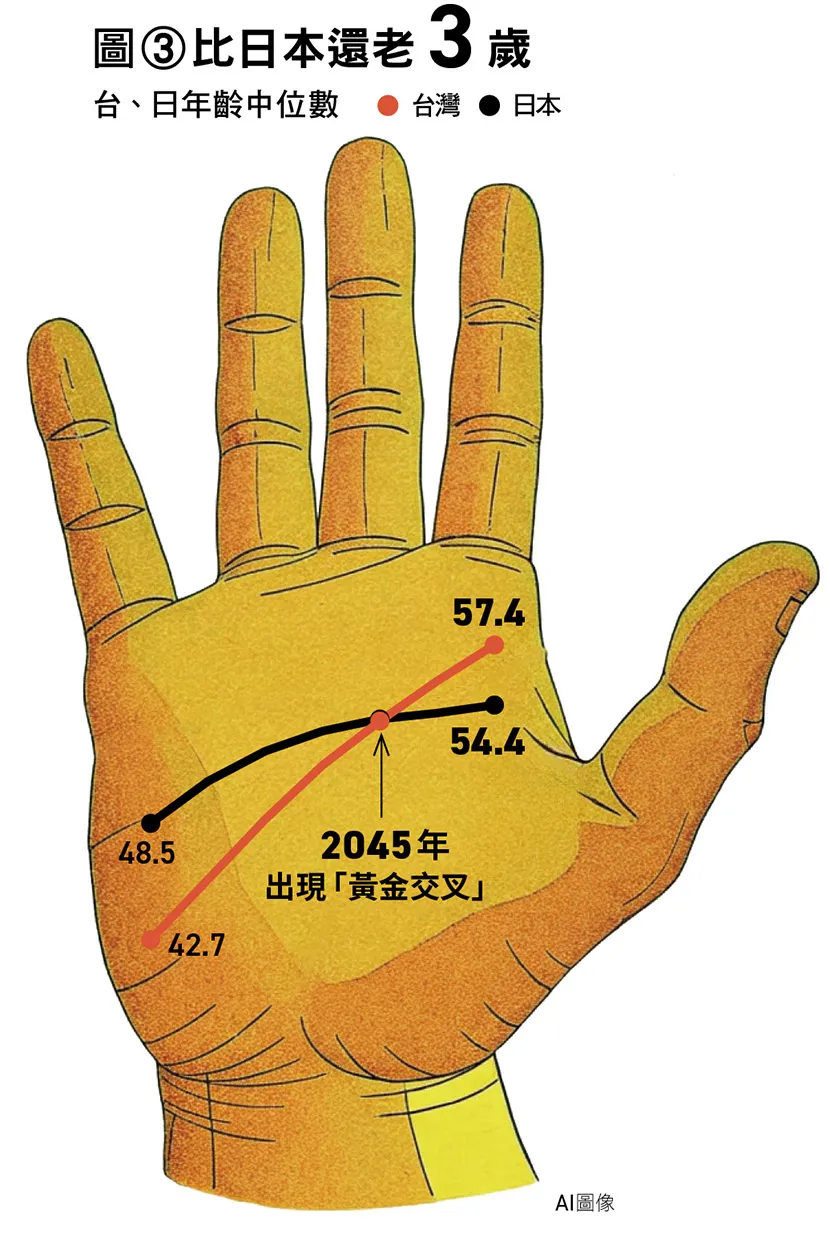

根據國家發展委員會的數據,25年後,台灣年齡中位數為57.4歲,不僅遠高於英、美、德、法,甚至高於一向被認為嚴重高齡化的日本。

近年來,台灣與日本的年齡中位數逐漸拉近,將在2045年出現黃金交叉,到了2050年,台灣甚至比日本高出3歲。

這也表示,2050年時台灣有一半人口超過57.4歲,曾文毅推算,依照目前的盛行率,約有四分之一熟齡族群會罹患失智症(8%)或輕度認知功能障礙(18%),需要不同程度的照顧。

這也表示,2050年時台灣有一半人口超過57.4歲,曾文毅推算,依照目前的盛行率,約有四分之一熟齡族群會罹患失智症(8%)或輕度認知功能障礙(18%),需要不同程度的照顧。

照顧不是一個人能扛,曾文毅認為,平均1名患者要4人輪替。換句話說,屆時57.4歲以下的1,000萬青壯年,幾乎人人都得以不同形式分攤照顧責任。

沒有人能置身事外,關鍵是,你對失智症了解多少?

缺乏教育,多數人對失智症一無所知

台北市立聯合醫院失智症中心主任劉建良發現,在還沒與失智症病人相處之前,多數人幾乎沒有概念,尤其缺乏照護技巧。

「這會滿危險的,你要開始照顧病人了,卻不知道怎麼跟他相處,」他說。

關鍵在於教育,劉建良認為,現在大家都認識高血壓、糖尿病,是因為有學校教育,然而失智症卻沒有廣泛納入基礎教育中。

因此一旦有家人失智,通常要等到接觸了支持團體、共照中心,才漸漸有照顧概念。失智症病人求診時,劉建良幾乎花一半時間與家屬溝通照顧方式。

他舉例,許多家屬覺得與病人雞同鴨講,或是當病人說出與現實不符的話時,會試圖糾正。他建議先順應病人的認知,例如當80歲的阿嬤說自己18歲時,他會立刻改口稱對方是妹妹,「再問問她18歲的感覺是什麼?」

照顧需要訓練,「常遇到很多家屬只帶病人就醫,卻從來不去了解照顧技巧,」劉建良說,經年累月下來只讓自己愈來愈辛苦。

重度失智照顧費用,每月上看10萬

除了照顧技巧不足,多數照顧者難以承受的負荷,來自於金錢壓力。照顧一名失智症病人,有多少東西需要花錢?

初期花費包括居服員、日照中心、預防走失的穿戴裝置或視訊監控、居家環境改造、成人紙尿褲;情況漸漸嚴重了,可能需要24小時看護、醫療電動床,或入住一床難求的照護機構。

藝人謝祖武曾公開分享照護失智母親的開銷:初期每月2∼3萬元,病情惡化時增至6∼7萬元,入住機構後每月達10萬元。

《康健》掌握的照顧者真實帳單則顯示,11年花費高達440萬元,而這還只是單人支出,不含其他手足支付的費用。更不用說,目前上市的兩款阿茲海默症新藥,沒有健保給付,自費約要100∼150萬元,非一般中產階級家庭可負擔。

即使不一定捉襟見肘,也恐怕經歷一段時間的手忙腳亂。照顧者張美映的先生是年輕型失智症患者,她回憶先生剛失智時,她因為不知道密碼,無法使用先生的任何一個銀行帳戶,直到後來向法院聲請監護宣告,才能以監護人的身分整理財產。

當家有失智症病人,不只要有財務準備,還得有金融、法律等相關配套工具,無疑在照顧工作之外,又加重了家屬負擔。

謬誤!失智症不等於自然老化

來自照顧與金錢的手足無措,或許都因為我們對失智症有太多錯誤認知。

失智症是疾病而不是正常的老化,但國際失智症協會公布的「2024年全球失智症報告」卻顯示:80%民眾認為失智是老化的正常現象,比2019年的66%大幅上升。

因為認定失智症必然發生、做什麼都沒用,所以雙手一攤,忽略了提早準備、及時就醫,甚至有效預防。

「目前大眾對於失智的了解,大多停留在新聞事件,例如某某名人失智了,那一陣子才會注意到失智的可怕,」曾文毅說,但對於怎麼維護腦部健康,普遍不是很清楚,「很多人訝異,原來運動、吃對東西對腦有幫助。」

人口老化、失智人口增速高於全球的台灣,當然更該及早破除誤解,更積極地預防、更快速地找出應對之道。

期望到25年後,失智海嘯猛烈衝擊台灣之時,我們已經做好準備。